L’exubérance de Pie XIII (Jude Law), dans The Young Pope / The New Pope, tranche avec la simplicité du pape actuel, qui reçoit des SDF au Vatican…

Parlons gros sous : le Vatican est-il riche ? Pas tant que ça, détrompez-vous : voici un détail de son budget, dépenses et recettes, d’après Théo, l’encyclopédie catholique pour tous (édition 2009).

Les budgets du Vatican

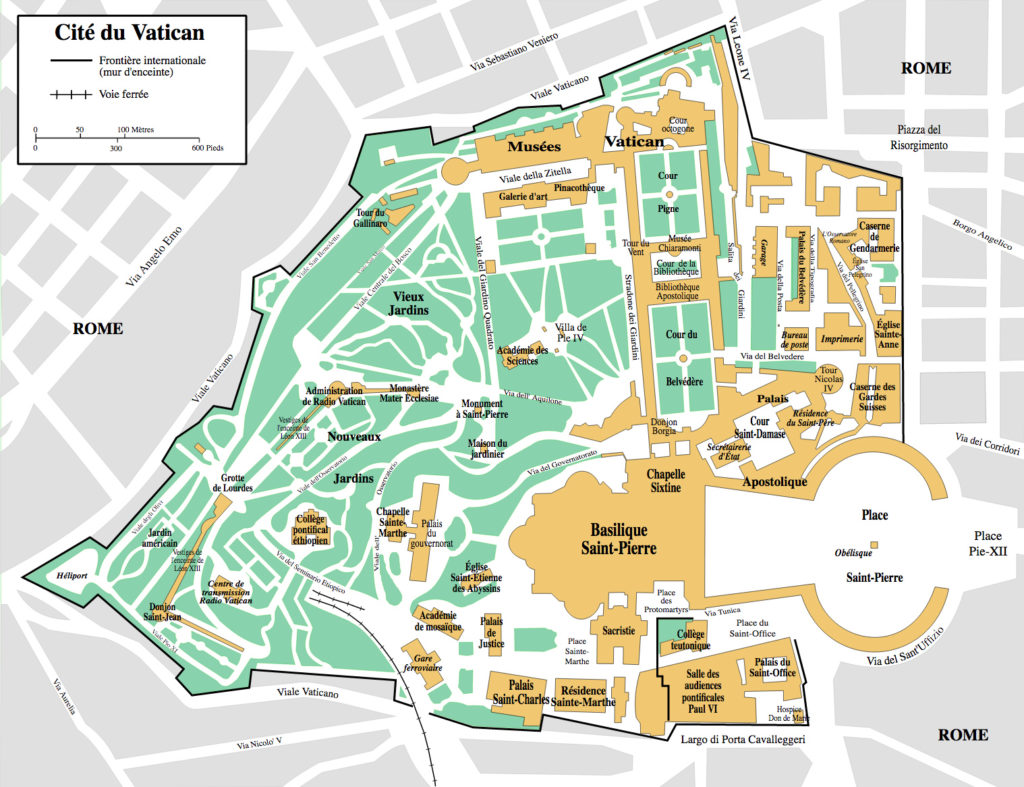

L’organisation interne du Vatican se subdivise en deux types de services : ceux qui assurent le fonctionnement interne de la Cité du Vatican et ceux qui contribuent au gouvernement de l’Église universelle. L’organisation financière se fait en deux budgets distincts, auxquels il faut ajouter le budget des missions qui est totalement indépendant.

Le budget du Saint-Siège

Ses dépenses ont trait à tout ce qui concerne le gouvernement de l’Eglise universelle. Elles comportent en premier lieu, les traitements et retraites du personnel concerné (en 2007, 2748 personnes, depuis les secrétaires jusqu’aux cardinaux de la Curie ; soit 778 ecclésiastiques, 333 religieux, 1637 laïcs – dont 425 femmes – auxquels il faut ajouter 929 retraités).

Les dépenses comportent, en second lieu, les frais de fonctionnement et de déplacement (on compte de nombreuses rencontres internationales chaque année). En 2007, le montant total de dépenses était de 245,8 millions d’euros, contre un montant total de recette de 236,7 millions d’euros, soit un déficit de 9 millions d’euros (après trois années de gains des exercices antérieurs).

L’activité institutionnelle du Saint-Siège, secrétairerie d’État, congrégations, conseils, tribunaux, synodes et autres organismes, ne produit aucun bénéfice.

Le budget du Saint-Siège comprend également les frais des nonciatures apostoliques et des représentations pontificales sur les cinq continents auprès des organisations internationales, qui sont au nombre de 178.

Lorsque Jean-Paul ll est devenu pape, il n’y avait que 77 représentations diplomatiques du Saint-Siège. Cette augmentation est liée notamment au développement des relations entre les États, aux voyages du Saint-Père et aux nouveaux pays d’Europe de l’Est. Ce développement pèse sur le budget du Saint-Siège.

Certaines institutions rattachées au Saint-Siège présentent un déficit structurel : Radio Vatican (367 salariés) et le journal officiel du Vatican, L’Osservatore Romano (117 salariés) qui n’ont aucun soutien publicitaire (et pour cause).

En revanche, la Typographie, la LEV (maison d’édition vaticane — 114 salariés) et le CTV (centre de télévision vaticane — 20 salariés) sont bénéficiaires.

La contribution des diocèses en 2007 s’est élevée à 18,7 millions d’euros. Les plus gros contributeurs étant : l’Allemagne (31,5 %), les États-Unis (28,3 %), l’Italie (18,9 %) et l’Autriche (3,7 %).

Le denier de Saint-Pierre (contribution des fidèles) a permis de recueillir près de 50,8 millions d’euros en 2007 (contre 74,6 millions d’euros en 2006). Les pays les plus contributeurs sont : les Etats-Unis (28,3 %), l’Italie (13%), l’Allemagne 6,1%), I’Espagne (4,1 %) et la France (3,7 %).

Habituellement, le saint-père destine le Denier à des interventions caritatives en faveur des populations de divers pays du monde frappes par des catastrophes, au soutien de nombreuses initiatives des communautés ecclésiales du tiers-monde et à aux Églises locales les plus pauvres.

Le Gouvernorat de la cité du Vatican

Le bilan économique de la Cité du Vatican, qui comprend ses musées et ses services propres comme toute ville (de la pharmacie au supermarché), est indépendant de celui du Saint-Siège. Le Gouvernorat a en charge l’entretien et la restauration des bâtiments et musées situés dans l’enceinte du Vatican, le financement de la Garde suisse, de la Gendarmerie pontificale, ainsi que les traitements et retraites du personnel de ses services propres (900 retraités et environ 1 700 salariés :

ouvriers, pompiers, gardes, employés de la poste vaticane, gardiens, etc.).

L’accès au magasin hors taxes est réservé au personnel et l’organisation médicale gratuite, avec un très faible ticket modérateur, améliorent le niveau de vie. L’Association des employés laïcs du Vatican (ADLV) joue le rôle de syndicat.

Les recettes du Gouvernorat de la Cité du Vatican proviennent principalement des ventes de timbres, de monnaies de collection et des entrées des musées. En 2007, ce budget est positif de 6,7 millions d’euros, contre 21,8 millions d’euros pour l’exercice 2006. Le Gouvernorat couvre aussi la moitié du déficit de Radio-Vatican (12,2 millions d’euros en 2007).

Le Gouvernorat fait appel au mécénat pour de grosses dépenses, comme la restauration de la chapelle Sixtine, qui a été financée par une chaîne de télévision japonaise.

Pour aller plus loin :

Il existe bien entendu, et cela ne date pas d’hier, des forces centrifuges, une tendance à former des Eglises nationales — et certaines sont effectivement apparues. Mais aujourd’hui, justement, dans la société globalisée, dans la nécessité d’une unité interne de la communauté mondiale, on voit bien que ce sont en réalité des anachronismes. Il devient clair qu’une Eglise ne grandit pas en se singularisant, en se séparant au niveau national, en s’enfermant dans un compartiment culturel bien précis, en lui donnant une portée absolue, mais que l’Eglise a besoin d’unité, qu’elle a besoin de quelque chose comme la primauté.

Il existe bien entendu, et cela ne date pas d’hier, des forces centrifuges, une tendance à former des Eglises nationales — et certaines sont effectivement apparues. Mais aujourd’hui, justement, dans la société globalisée, dans la nécessité d’une unité interne de la communauté mondiale, on voit bien que ce sont en réalité des anachronismes. Il devient clair qu’une Eglise ne grandit pas en se singularisant, en se séparant au niveau national, en s’enfermant dans un compartiment culturel bien précis, en lui donnant une portée absolue, mais que l’Eglise a besoin d’unité, qu’elle a besoin de quelque chose comme la primauté.